一文读懂西餐中的奶制品:奶酪、黄油、淡奶油、炼乳的区别

去西餐厅,打开菜单,看到芝士南瓜杯、芝士三文鱼、维希奶油浓汤、奶油蘑菇浓汤、芝士面包,还有许许多多奶味十足的美食。如果看主料,芝士、黄油、淡奶油、炼乳等出现的频率很高,已经成为西餐的灵魂元素。这些到底是什么?又有什么区别呢?

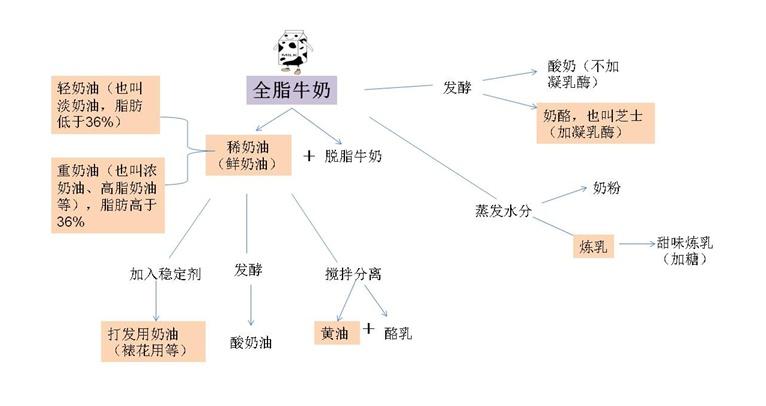

1. 乳业家族史:一张图看懂

无论是奶酪、黄油、淡奶油、炼乳,一切可以说都始于“全脂牛奶”。因为这些都是乳制品,牛奶是它们共同的来源。只是不同的加工工艺衍生出不同的产品,同时状态、质感、营养成分也各有不同。下面我们一一揭秘几种常见乳制品“大牌”的身份。

2. 西方美食中的奶王——奶酪

奶酪在中国不算是热门食物,但在西方却是大受欢迎的美食。奶酪三文鱼、奶酪芦笋汤、奶酪水果沙拉、奶酪南瓜杯、奶酪面包、蓝纹奶酪沙拉酱、焗饭、意大利烩饭、奶酪三明治等都是西餐中常见的美味。每一道菜都散发着浓郁的奶酪香味,光是名字就能让人食欲大开。

然而关于奶酪的“绯闻”也不少,有人说它热量高,有人说它盐分高,还有人说减肥不能吃奶酪。其实奶酪是营养学生,又叫白软干酪、奶酪或乳酪,是乳制品中的极品。它是怎么制作的呢?是在牛乳或羊乳中加入适量的乳酸菌发酵剂和凝乳酶,通过发酵使乳中的蛋白质(主要是酪蛋白)凝固,除去乳清,经过一定时间的熟化,制成的发酵乳制品。它和我们喝的酸奶算是一对“兄弟”,只不过一个加了凝乳酶,一个不加(结合上图就更清楚了)。

大约需要10公斤牛奶才能凝结成1公斤奶酪,可见奶酪的营养价值之高。难怪奶酪被称为“牛奶中的黄金”。既然是浓缩牛奶,奶酪中发酵产生的蛋白质、钙、维生素A、D、B族维生素的含量肯定比牛奶高。例如奶酪的钙含量约为普通牛奶的6至8倍,蛋白质含量则高达牛奶的9倍。也就是说,1至2片奶酪的钙和蛋白质含量,就可媲美1袋牛奶。因此,奶酪堪称营养的“小宝库”。

当然,水涨船高。奶酪的脂肪含量是普通牛奶的8到10倍,所以奶酪的单位热量比牛奶高很多。这就导致很多人对奶酪心生畏惧,尤其是正在减肥的人。其实这是一个美丽的小误区。热量高不是问题,关键在于吃的量。如果我们用奶酪来代替一部分牛奶,是非常明智的。比如,按照膳食搭配中的“食物交换份量”原则,平均25克奶酪就相当于160克牛奶。《中国居民膳食指南》建议成年人每天食用“相当于300克液态奶”的乳制品,相当于47克左右的奶酪,所以等量交换的热量是差不多的。如果这样吃,而不是在牛奶充足的基础上,额外吃很多奶酪,就不容易造成热量过剩。

奶酪对于乳糖不耐症人群来说也是福音,因为在乳酸菌的发酵下,奶酪中的大部分乳糖被分解成葡萄糖和半乳糖,不容易因无法消化乳糖而引起腹痛、腹泻、腹胀等乳糖不耐症症状。

奶酪最大的营养弱点大概就是含盐量高。在制作奶酪的过程中其实是需要添加盐的,它可以抑制发酵菌的生长,增加奶酪的风味,也有助于改善奶酪的质感。所以天然奶酪的含盐量一般在1~3%左右。加工奶酪的含盐量可能更高,单独吃会比较咸。不过其实做成一整道菜也是不错的,因为有了奶酪,就可以少用额外的盐。如果我们在家做披萨、烤意面等西餐,有了奶酪就不需要额外加盐,味道也不会寡淡。这样平衡好,不会导致盐摄入量飙升。

再制奶酪不仅钠含量更高,还有其他改进。既然是加工的,改进空间就很大。有些再制奶酪含有脱脂奶粉,减少了原味奶酪的比例;有些则添加了额外的糖、奶油、调味料等,让口感更甜。

总之,加工奶酪品种繁多,品质不能一概而论,购买时需要仔细阅读食品标签:首先,“奶酪”在配料表中排得越靠前越好;同时,营养表中蛋白质和钙含量较高、脂肪和钠含量较少的产品更健康。

奶酪不仅是西餐中排名第一的乳制品,在日常膳食中也可以经常食用来替代部分牛奶。例如,可以将奶酪、蔬菜(如生菜、黄瓜)、鸡蛋等夹在全麦面包或馒头里,做成简易版的三明治,很适合上班族、学生当早餐;也可以将奶酪切成小块,与其他蔬果一起做成奶酪沙拉,简单又丰富;也可以在炒洋葱、土豆、南瓜等食物时放点奶酪,等它完全融化,炒出来的菜肴会有独特的香气;或者将奶酪放在吐司上,抹上番茄酱,撒上平菇、青椒、洋葱等蔬菜,烤好后再吃,就成了美味又可爱的吐司披萨,还可以解锁更多吃法。

3. 黄油,西方美食中的万能大师

在西方料理中,黄油也大有用武之地,无论是主菜和配菜中的煎扇贝、煎鱼、黑椒牛排、奶香玉米,还是餐后的各种口味的布丁、甜点、汤品,都可以用到它。浓郁的香气很容易俘获味蕾的欢愉。不过,虽然都是淡黄色固体,且都来自牛奶,但黄油和奶酪的营养成分却大不相同。

牛油在香港还是通俗地叫“奶油”,但当然最标准的名字还是“牛油”。无论用哪种名字,里面都含有“油”,这才揭示了牛油的本质。牛油其实是一大块脂肪,是从牛奶中提炼出来的。牛奶本身的脂肪含量不高(约3~5%),而要从液态奶中提炼出这么多脂肪,需要经过多次分离。先把奶油(鲜奶油)从牛奶中分离出来,再进一步搅拌分离,就能得到脂肪含量较高的牛油。有时还会加入一些其他成分或营养成分。

经过如此分离后,牛油的脂肪含量一般在80%以上,且以饱和脂肪酸为主,含水量较低,因此常温下呈固态,有点类似牛脂、羊脂等动物油。这或许也是香港人称牛油为“牛脂”的原因。当然,从牛肉脂肪层中提炼出来的油也叫牛脂,切勿混淆。这种高度饱和的油耐热性好,加工性能稳定,不仅在西方料理中常用,在加工食品中也经常使用。

对了,黄油分离出来之后剩下的部分就是酪乳,酪乳中含有不少于8%的非脂乳固体。不过现在市面上的酪乳和传统的酪乳不一样,如今的酪乳是在牛奶中加入乳酸菌发酵而成,比如乳酸链球菌和乳酸乳球菌。有点类似酸奶的发酵,有酸味,但加入的菌种不一样,所以发酵的状态也不一样。乳酸菌发酵出来的酪乳质地粘稠,也是制作松饼、玉米饼、热饼、苏打面包、沙拉酱、蛋奶糊等的常见原料。

奶油霜可以用打发黄油的方式制作,其制作方法是将黄油加热至稍微软化(不是融化),然后和糖一起放入,再用打蛋器高速搅打。和打发蛋清一样,打发后的黄油状态和原本的黄油在体积上有很大区别,由于打发过程中有空气进入,黄油颜色会变浅,质地也会变得更加蓬松柔软。在西餐中,可以直接涂抹在吐司等面包上,也可以用来制作蛋糕,很多蛋糕都会用到奶油霜来做外层装饰和糖霜,塑性更强,口感自然和奶油不同。

至于营养价值,黄油的明显特点就是脂肪含量高,热量高。黄油之所以呈黄色,主要是胡萝卜素的贡献,因为奶牛吃的草和饲料中含有一些胡萝卜素,而这些胡萝卜素恰好是脂溶性的,能够残留在黄油中。另外黄油中脂溶性维生素的含量也是相当可观的,因为牛奶中的脂溶性营养成分基本都存在于乳脂中,包括维生素A、维生素D、维生素K等,因此黄油是维生素A、D的良好来源。不过有得有失,牛奶中的各种水溶性成分基本都析出而留在脱脂乳中,导致黄油中蛋白质、乳糖、B族维生素和钙的含量都很低,所以不能用黄油来补钙。

从牛奶中提取出来的黄油才是天然黄油,这也是很多糕点店专门推广的卖点。还有一种黄油,既不是天然的,也和牛奶无关,是人造黄油的一种,那就是“植物黄油”。市面上流传的植物黄油叫法很多,比如植物黄油、人造黄油、起酥油、氢化植物油等等,其实质都是一回事。这些人造黄油是怎么“做”出来的?为什么叫“植物黄油”呢?

人造黄油是由液态植物油经过氢化而制成的。本质上还是油,但脂肪的饱和程度发生了变化,由不饱和脂肪酸变成了饱和脂肪酸,因此油的外部形态由液态变成了固态。这种人造黄油的加工性能与天然黄油差不多,但价格要低得多。不过在氢化过程中,可能会产生对身体不利的反式脂肪酸,所以人造黄油还是有些不受欢迎。

作为经常使用黄油的西餐,虽然非常美味,但是如果经常吃的话,很可能会导致饱和脂肪的摄入量过高。这时候其他含有饱和脂肪的食物就要适当控制了。市面上一些用人造黄油制作的糕点,比如蛋糕、饼干、小糕点、黄油面包等,要多加小心,吃多了可能会带来大量的饱和脂肪。

4. 西餐里的温柔公主——奶油

奶油也是从牛奶中分离出来的。它和黄油的区别在于奶油更稀薄,油性更低,所以它仍然是液态。它更标准的名字是“淡奶油”或“鲜奶油”,但人们通常就叫它“奶油”。

在西餐中,它最常用于温和香甜的芦笋奶油汤、南瓜奶油汤、蘑菇奶油汤、玉米奶油汤,以及甜点、布丁、酸奶果冻、冰镇奶茶等。当然,它也经常出现在千层面、牛肝菌烩饭、奶味鸡等主食和肉类中。它基本上可以和各种食材“和谐”共存。说起奶油,其实还有很多相关的名字。

奶油

淡奶油(鲜奶油)是从牛奶中分离出来的奶油的统称。当牛奶静置一段时间后,里面的脂肪会慢慢浮到上面,利用这个密度差,通过离心的原理就可以分离出牛奶的脂肪层,有时还会加入一些其他的成分或营养成分。脂肪含量在10%-80%的乳制品都可以算是淡奶油,大部分的淡奶油脂肪含量在30-40%左右,其中还含有一些脂溶性维生素如维生素A、D等。因为含水量比较高,所以比较“稀”。

对了,奶油从牛奶中分离出来之后,剩下的部分就是我们熟知的脱脂牛奶,由于大部分的脂肪被去除,所以脱脂牛奶的口感非常淡,脂溶性维生素A和D的含量也大大降低。

淡奶油、浓奶油

根据奶油中脂肪含量的不同,可分为淡奶油和重奶油。淡奶油又叫搅打奶油,其脂肪含量在36%以下。重奶油又叫高脂奶油或浓奶油,其脂肪含量在36%以上。

酸奶油

酸奶油也是西方美食中常见的元素,比如薯片、沙拉都可以搭配酸奶油食用,蛋糕、饼干等烘焙糕点中也经常加入酸奶油,在国外超市中,酸奶油也是非常常见的乳制品。

酸奶油是怎样制作的?简单来说,就是发酵奶油,跟发酵酸奶类似,不过是以奶油为原料,在合适的温度下,经过乳酸菌发酵,就制成了酸奶油。

鲜奶油

淡奶油和浓奶油都可以做淡奶油,但是浓奶油更好一些。淡奶油打发后可塑性更好,容易定型。这是我们平时见到的蛋糕上的装饰奶油。另外,慕斯蛋糕也经常需要用到淡奶油。

另一种加工方式是将酒石酸加入淡奶油中,可使其变成浓稠状态,看上去有点像“奶酪”。例如马斯卡彭奶酪其实就是这样一种淡奶油制品,它远不能算是真正的奶酪,可以理解为凝固奶油。但它口感清新,是制作著名西餐甜品“提拉米苏”的必备材料。

5.西餐里的精致小仙子——炼乳

炼乳有着浓郁的奶香味,在西餐中,它可以在浓汤、布丁、甜品、蛋挞、奶茶中化作诱人的奶香,若搭配上精致可爱的造型,定能让你难以忘怀。

炼乳简单来说就是浓缩的“牛奶”,通过真空浓缩或者直接蒸馏的方式,将原奶中的大部分水分去除,使体积浓缩到原来体积的25%到40%左右,这种“精制”后的乳制品就变成了炼乳。

炼乳保留了牛奶中的大部分营养成分,但体积却不到牛奶的一半,更适合长途运输。可以说炼乳加水之后和牛奶并没有太大的区别,就如同浓缩果汁和原汁的关系。

牛奶本身不甜,所以炼乳也不甜。不过炼乳也算是加了糖的,所以根据是否加糖又可以分为甜炼乳和淡炼乳。

加糖炼乳,顾名思义就是炼乳中加了糖。糖可以在最后加入,也可以在炼乳炼乳前加入,与牛奶一起炼制浓缩。加糖不但可以改善口感,还可以使炼乳颜色更黄、更浓稠。最重要的是,这些糖大大提高了炼乳的渗透压,有利于抑制微生物的生长,所以炼乳通常可以长期保存而不变质。这是市面上最常见的一种。

炼乳就是不加糖的炼乳。因为没有加糖,淡奶不甜,没有那么浓稠,抑菌效果也不如甜炼乳好。不过装箱后会经过超高温杀菌,所以开罐前的保存期比较长。不过一旦开罐就容易滋生细菌,需要尽快食用。很多懂营养的吃货用茶粉和炼乳来DIY奶茶,味道鲜美爽滑,喝起来也很安全,不妨学学。

说了这么多,你明白其中的区别了吗?下次去西餐厅或者超市的时候,记得分清它们。